Propos recueillis par Morgan Couturier et Marco Polisson

EXCLUSIF. Issu d’une famille de militaires, Christian Prouteau a largement marqué la gendarmerie de son empreinte, l’ancien officier ayant notamment participé à la création du GIGN, qu’il commanda pendant neuf ans. Sous ses ordres, l’unité d’élite se sera largement professionnalisée, ce dernier ayant dirigé 67 opérations et libéré près de 400 otages. De passage à Lyon, pour une conférence organisée par notre associé Cyriaque Rios dans les salons du restaurant Le Président, le Biterrois de 78 ans en a profité pour aborder les problématiques de sécurité actuelles. Sans langue de bois.

Lyon People : Vous avez accordé 40 ans de votre vie à la sécurité de la France. Pourquoi avoir choisi cette voie ? Votre père vous a-t-il forcé la main ?

Christian Prouteau : On pense toujours quand on vit à côté de ses parents et qu’ils ont un métier particulier (son père était officier de gendarmerie), que vous les voyez vivre et vous les admirez. Et d’un autre côté, on se dit que l’on emprunterait peut-être une autre voie. Pour autant, un peu par atavisme, je suis parti faire la même école que lui. À 11 ans, j’ai rejoint les Enfants de Troupe à Autun. Puis mes parents, qui vivaient en Corse, ont décidé de me récupérer pour que je les rejoigne à Pithiviers (Loiret). J’ai donc poursuivi mes études dans le cursus secondaire courant. En arrivant en terminale, j’étais très attiré par l’école du cinéma. J’avais un bon coup de crayon, je me disais que je pourrais dessiner les décors. Mais en me rendant sur place, à Boulogne, je me suis rendu compte que ce n’était pas fait pour moi. Et là, en sortant du bâtiment, je suis tombé nez à nez avec une affiche marquée « engagez-vous ». C’est devenu une évidence. J’étais Porte Maillot. J’ai traversé Paris jusqu’à Vincennes et j’ai rejoint le centre de recrutement.

Sans en parler à votre préalablement à votre famille ?

Absolument ! Mes parents, qui s’attendaient à que je leur dise que j’ai choisi Boulogne, ont finalement eu la surprise d’entendre que je m’engageais pour 5 ans (rires), avec l’ambition de devenir officier de gendarmerie. L’officier orienteur m’avait exposé le parcours à effectuer. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé à Melun (Seine-et-Marne), sur les traces de mon papa. En devenant militaire, je me suis rendu compte que ma place était là. Il y avait quelque chose en moi qui faisait que naturellement, on m’écoutait. J’avais envie d’entraîner les autres.

« Vous ne sortez jamais indemne de l’utilisation d’une arme »

Vous avez à peine 30 ans quand vous créez le GIGN. Comment est venue cette idée ?

J’ai créé le GIGN le 24 août 1973. Un an plus tôt, j’avais été impacté par la prise d’otages de Munich aux Jeux Olympiques. De la même façon, trois ans plus tôt, j’avais déjà été marqué par différents échecs de la gendarmerie lors de différentes prises d’otage. En particulier à Cestas où avait officié un copain de promotion de mon père. On lui avait demandé de partir à l’assaut sans préparation, ni rien. Sauf que le forcené avait prévenu qu’en cas d’assaut de la gendarmerie, il tuerait ses enfants. Il a mis ses menaces à exécution. Ça a détruit la vie de cet officier.

Vous vouliez gommer ces erreurs ?

Oui, parce que ces erreurs de diagnostic sur le comportement humain ont conduit à des échecs douloureux pour la gendarmerie. Je pensais qu’on allait nous aider à gérer la question des arrestations difficiles. On n’arrête pas les gens si on n’y est pas préparé. Surtout quand il n’y a pas de rapport sain avec les armes. Quand je suis arrivé à Melun, je pensais que l’on allait régler ce problème, et préparer les gens à utiliser leur arme dans de bonnes conditions. C’est simple, vous ne sortez jamais indemne de l’utilisation d’une arme, surtout si ça conduit au décès de quelqu’un. C’est un exercice qui impacte une vie.

Surtout si l’assaut se solde par un échec ?

Tout à fait. Un échec est doublement pénalisant, à la fois pour l’image de l’officier qui a géré cet échec, mais également pour ceux qui ont eu à se retrouver dans une situation inexplicable et non préparée. Ô rage ô désespoir, on ne nous avait jamais rien appris. On nous avait simplement dit : « Face à ce genre de situations, agissez avec discernement ». Ce qui vous donne tous les éléments pour vous défendre (rires) !

Vous êtes jeune, inexpérimenté et vous arrivez avec vos idées. Comment avez-vous réussi à les imposer à vos ainés ?

C’est une bonne question, dans le sens où la gendarmerie vivait sous un double carcan. La gendarmerie est une armée pacifique, encadrée par le décret du 20 mai 1903 (disparu depuis), où l’on imposait des contraintes aux gendarmes qui laisseraient perplexe aujourd’hui. Elles ne correspondaient pas avec la réalité du terrain. A titre d’exemple, on disait que l’exercice de gendarme devait s’exercer obligatoirement en tenue. Mais c’est sûr que pour obtenir des renseignements, il faut débarquer en uniforme, en disant « halte gendarmerie, qu’avez-vous à me dire ? ».

Présentation des armes du GIGN à Valery Giscard d’Estaing, président de la République

Avec une maigre année d’expérience au compteur, vous remettez donc en question des années de pratiques dans la gendarmerie ?

Je ne partais pas d’une page blanche. J’avais été entraîné avec un esprit commando. Mais quand vous avez des otages entre vous et la résistance, personne n’avait jusqu’alors, l’approche qu’il fallait. On en était plutôt à crier « Réponse à la loi, rendez-vous » ! Or, cette approche, il faut la réfléchir. J’ai donc proposé à mon capitaine d’aménager des exercices de mises en situation à double effet. J’ai demandé à des gens de jouer les preneurs d’otages, de jouer les forcenés et d’organiser des phases de négociation, de créer des diversions pour intervenir en jouant sur l’effet de surprise. Le capitaine était sidéré, et pourtant, il avait trois ans de plus que moi. Lui était resté sur le schéma tactique qu’on lui avait appris.

« J’ai proposé à mon capitaine d’aménager des exercices de mises en situation à double effet. Il était sidéré »

La prise d’otages du 5 septembre 1972 à Munich a-t-elle fini de prouver le bien-fondé de vos actions ?

En voyant que la police allemande, issue d’une armée allemande qui nous avait foutu une raclée en 1940, ne parvenait pas à ses fins, je me suis dit qu’on ne ferait pas mieux. Et qu’il devenait impératif de créer une unité spéciale avec des gens sélectionnés, entrainés et préparés pour cela. J’ai donc rédigé un memo que j’ai présenté à la gendarmerie. Le 24 août, on m’a averti de la création d’une unité expérimentale qui avait vocation à devenu une unité nationale. Une unité que vous connaissez maintenant sous le nom de GIGN.

Quelle a été la première intervention de cette nouvelle unité ?

On a été opérationnel le 1er mars 1974. Il a fallu se battre pour tout, pour avoir un véhicule, un bureau, des armes, etc. Quelques jours plus tard, on a eu une première opération « Ecquevilly » avec une prise d’otages sur laquelle, malheureusement, nous sommes intervenus trop tard. Au moment où nous avons mené l’intervention, le preneur d’otages s’était déjà suicidé. Si notre unité avait été plus connue à l’époque, nous aurions sûrement pu éviter ce drame.

Revue des troupes avec le Premier Ministre Jacques Chirac

Combattre le terrorisme, n’est-ce pas pousser le risque à son paroxysme ?

C’est vrai ! Mais à partir du moment où vous savez tout ce qu’il ne faut pas faire, il ne reste qu’une chose : ce qu’il y a à faire. A Munich, voir les hommes du commando quitter l’avion, m’a paru surréaliste. On voit bien qu’ils ont été mal choisis. Ils n’ont pas été formés et n’avaient pas le courage. Nous, nous n’étions pas beaucoup. Sur une centaine de volontaires, je n’en ai gardé que 17. C’est petit à petit que l’unité est devenue ce qu’elle est devenue.

« Je n’ai jamais craint pour ma vie »

Vous étiez 17 hier. Combien sont-ils aujourd’hui ?

La partie intervention comprend aujourd’hui 1000 hommes et femmes. Il y a 400 hommes à Satory, issus d’une unité que j’ai créée et qui a été transformée en grand GIGN en 2006. Cette unité comprend 90 hommes pour toute la partie prise d’otages.

Vous avez souvent joué avec votre vie. Avez-vous déjà craint pour celle-ci ?

Cela va peut-être vous paraître surprenant, mais non ! Quand vous avez la responsabilité des otages, des preneurs d’otages mais également de vos hommes, si vous pensez à vous, c’est fini, il faut changer de métier. Vous êtes porté par l’essentiel, qui est de commander.

Lors d’une interview, votre ancien adjoint, le capitaine Barril a assuré que vous vous sentiez invincible. Est-ce vrai ?

Je n’étais pas invincible. Mais je ne me suis jamais posé la question. Moi j’avais envie de construire mes opérations. J’ai toujours été devant. J’ai pris un coup de fusil dans la tête. Je connaissais le prix des opérations, et surtout le prix pour des hommes que j’avais sous ma protection.

Même cette fameuse mission de 1980 à Pauillac, où vous échappez par miracle à la mort, n’est jamais parvenue à freiner vos ardeurs ?

Bien sûr, j’ai réalisé que je pouvais tomber. On a en nous un réflexe qui s’appelle l’instinct de survie. Je me suis posé des questions. Pour autant, si l’instinct de survie prend le dessus, vous ne commandez plus. Ma grande crainte, c’était que ce coup de fusil que j’avais reçu en plein visage ait fait surgir en moi quelque chose que je n’arriverais pas à maîtriser, et qu’il me rende vulnérable par rapport à mon rôle de chef. J’ai eu de la chance, dans le sens où je ne suis resté à l’hôpital que deux mois. À mon retour, je n’ai plus eu d’intervention avant quatre mois. Cette période m’a permis de penser différemment. Je me suis retrouvé lors d’une prise d’otages, à l’occasion d’un détournement d’avion et je ne me suis plus posé la question. C’était comme avant.

Est-ce cette notion d’instinct de survie qui a vous poussé à prendre un peu de recul et à créer en 1982, le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) ?

Pas du tout ! Pour tout vous dire, on m’a obligé à y aller. J’avais pourtant refusé le poste trois fois. Mais on a fini par me dire « vous êtes officier, vous devez obéir » !

Le président François Mitterrand lui remettant les insignes d’officier de la Légion d’Honneur en 1993

Quels étaient vos liens avec le président Mitterrand ?

Il ne faut pas oublier que la première volonté de la gauche, à son arrivée au pouvoir en 1981, était de dissoudre le GIGN. C’est moi tout seul qui me suis battu pour rencontrer Charles Hernu (alors ministre de la Défense). Il devait se faire une véritable idée de ce qu’était le GIGN.

Et vous avez convaincu Charles Hernu de vous écouter…

J’étais devant lui au moment de célébrer le départ d’un général. Ce dernier m’a présenté au ministre. Je m’en rappellerai toujours, je savais que c’était pile ou face. J’étais en grande tenue, avec ma petite légion d’honneur. Et là, Hernu me dit : « Il paraît que vous avez quelque chose à me dire ? ». La réponse historique que j’avais ruminée, mûrie, réfléchie, avait disparu. Alors j’ai dit : « Monsieur le Ministre, avant de décider de l’avenir de mes hommes, donnez-leur une chance de vous montrer ce dont ils sont capables de faire et ne pas faire ». On en est arrivé à parler de la mort du président égyptien, Anouar el-Sadate. Il m’a demandé si ce dernier serait mort si nous avions assuré sa protection. J’ai dit : « La seule chose que je sais, c’est qu’avec des hommes entraînés par moi, l’homme qui a tué Sadate n’aurait pas franchi la première marche de la tribune ». Il fut convaincu. Un mois après, mon directeur m’a demandé d’aller à l’Élysée pour discuter de la création du GSPR. Et le 13 juillet 1982 à 11h du matin, je me suis retrouvé dans le bureau du président de la République.

Une assistance attentive dans un restaurant qui affichait complet : le commandant Prouteau fait toujours recette

Vous êtes devenu, au fil du temps, un expert en matière de sécurité. Au niveau local, comment expliquez-vous les difficultés croissantes pour gérer les problèmes de sécurité. Notamment à Lyon, dans les quartiers de la Guillotière et de la Duchère ?

Moi je le vois d’une manière très simple, si l’État n’est pas là, une structure se met en place. Et quand je dis l’État, je ne fais pas de différence entre l’État régional, l’État étatique en haut et l’État en bas au niveau municipal. Il y a un continuum qui doit se faire et il doit y avoir une présence sur le terrain. Quand je parle de l’État, je parle d’abord de la sécurité des personnes et des biens par la présence de forces de police. À un moment, on a eu tout un problème au niveau de l’économie de l’État. Quand on a mis en place la RGPP (révision générale des politiques publiques, ndlr), la rigueur budgétaire était plus importante que tout. Et on a dit qu’on allait faire mieux avec moins. Mais j’aimerais qu’on m’explique comment faire mieux avec moins d’argent dans la mesure où on a voulu donner plus de liberté à nos fonctionnaires.

A Lyon, les élus écologistes se révèlent incapables de prendre ces sujets à bras-le-corps, d’où le récent clash avec Gerald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Comment lutter contre l’insécurité quand il n’y a aucun dialogue entre les élus et les représentants de l’Etat ?

Mettons la politique à part. La responsabilité de l’État n’est pas la responsabilité des mairies. Elles jouent un rôle d’ordre public, de caméras, de police municipale. Comme on a réduit les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie, les municipalités qui en avaient les moyens, se sont débrouillées pour combler le vide. Mais il faut avoir le courage de l’assumer. Soit on est dans un système régalien soit on ne l’est pas. Vous savez combien la gendarmerie a perdu de brigades ? Avant la mise en place de la RGPP, il y avait 3600 brigades. La gendarmerie en est à 3000 actuellement.

Le chef Christophe Marguin, Christian Prouteau, le général de gendarmerie Laurent Tavel, et Cyriaque Rios, dans la salle des Chefs du restaurant Le Président

600 communes ont perdu leur brigade ?

Ce sont 600 communes qui ont perdu des effectifs. Et en même temps, on vous explique que l’on va vous en remettre 200. Mais il y a plus de chance que ce soient des mobiles plutôt que des brigades implantées territorialement. Or, il n’y a pas de sécurité sans présence physique, sans oreille ou renseignement. On pourra faire tout ce que l’on veut, tout le retard que l’on a perdu ne répondra pas à la question douloureuse : comment fait-on actuellement ?

« Il n’y a pas de sécurité sans présence physique, sans oreille ou renseignement »

Comment soigner ce mal s’il n’y a plus de dialogue ? On le voit très bien à Lyon, le maire ayant boycotté le déplacement du ministre de l’Intérieur.

Le maire de Lyon fait preuve d’une irresponsabilité politique totale. J’espère que les citoyens qui ont un bulletin de vote s’en souviendront. On voit trop d’âneries autour de la responsabilité qui est celle d’un maire par rapport à ses administrés pour considérer qu’il soit normal que pour des raisons politiques, on ne reconnaisse pas la présence de l’État quand elle est là. Simplement, par idéologie, ça n’a pas de sens. Fort heureusement, pendant des années, quel que soit le bord politique, il y avait cette reconnaissance de celui qui avait le pouvoir et qui détenait les rênes. La personne qui ne veut pas le voir est irresponsable et n’est pas digne de la fonction qu’elle occupe. Les politiques changent, la police et le continuum pour les citoyens restent.

Entouré de David Hornus, adjoint à la sécurité de Saint Genis Laval, et auteur de « Danger Zone » et de Vincent François, ex négociateur au GIGN

Comment réduire l’insécurité avec un maire qui possède un tel comportement ?

Je ne vais pas faire de la politique à la place de ceux qui ont voté pour lui. Il y aura des échéances électorales, et il y aura de quoi dire. Il ne faut jamais personnaliser les problèmes. Je le comprends pour l’insécurité, il est spécifique à Lyon et à ses quartiers difficiles. Mais on le retrouve un peu partout, et ce n’est pas le rôle du maire d’être à la place de l’État. On ne peut pas faire des opérations ponctuelles pour dire : « Braves gens la police veille sur vous » ! Il faut la présence de l’État.

Les métiers de la sécurité connaissent un gros problème de recrutement. Comment motiver les jeunes à s’engager dans la gendarmerie, la police municipale voire nationale ?

Il faut rétablir le contact avec la population. Par exemple, la police ou la gendarmerie organisent d’elles-mêmes des rencontres. Il faut que les jeunes puissent rencontrer ces officiers dans certaines circonstances, qu’ils les voient autrement qu’en tenue bleue. Cette approche plus humaine est possible à petit niveau. Le volontariat est aussi un problème. Avant il y avait beaucoup de jeunes qui s’impliquaient auprès d’autres jeunes. Aujourd’hui, c’est plus difficile, les gens cherchent avant tout à gagner de l’argent…

Les Français semblent de plus en plus tendus, le Covid ayant sûrement accentué le phénomène. Peut-on revenir à un climat plus paisible ?

Je suis un optimiste né. Évidemment on ne peut pas éluder la question, il y a un problème, mais il n’est pas résolu en aval. Il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à s’engager mais il faut les aider, et pour cela, il faut des structures. Il faut revenir dans un cercle vertueux et cela fonctionne souvent à travers l’image de quelques personnalités. Il faut des leaders. Aujourd’hui, il y a plus de chacun pour soi mais il y a encore des gens qui croient à ça. La preuve, statiquement, l’armée recrute plus dans les banlieues que dans les quartiers chics.

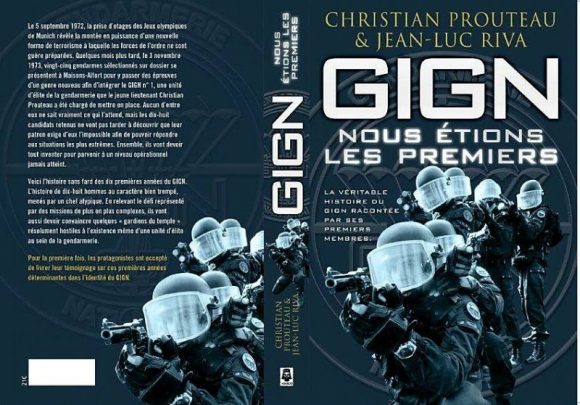

Les recettes de l’ouvrage de Christian Prouteau et Jean-Luc Riva sont destinées à l’association des Amis du GIGN

Pour conclure, parlez-nous de l’association des amis du GIGN dont vous êtes le président ?

J’ai créé cette association en 1994. C’était pour les 20 ans du groupe opérationnel. L’association* célèbre la création du GIGN et les actifs qui ont débuté le 1er mars 1974. Ce sont parfois des amis du GIGN et qui participent au rayonnement du groupe. Ce ne sont pas forcément des anciens membres, mais des gens qui veulent adhérer à l’association. On est 400 et on participe dans les moments difficiles. On essaye par exemple, de faire un geste auprès des familles dès que c’est possible. Ça crée du lien. Il y a même des gens qui n’adhèrent pas à l’association mais qui viennent quand même. On parle quand même de l’unité la plus élitiste qui ait été faite. Le nombre de jeunes qui sont arrivés au groupe et en gendarmerie grâce au GIGN est énorme.

*AAAGIGN

27, rue du Jouet

94700 Maisons Alfort

0 commentaires